2020年はコロナの影響で世界的な大不況に陥っていますね。

このブログでもコロナの話するの何回目だろうっていうぐらい最近はコロナの話ばかりしていますね。

ところで、2020年は歴史的に見ても異常事態と呼べることが次から次へと起きていますが、今回はその中でも昨今話題になっている「原油価格の急落」についてブログを書いていきたいと思います。

この原油価格の急落によって私が保有しているシェール企業の株価も軒並み下落していて、決して他人事とは思えませんね。

私自身は投資を初めてまだ1年も経たない初心者で、投資を始める前は新聞やニュースすら見ないほどに経済のことはなんにも分からない人だったので、今回はそんな自分なりにいろいろと調べたことについてまとめていきます。(最初に保険をかけていくスタンス)

そもそも「原油」と「石油」の違いとは

よくニュースで「原油」や「石油」などの言葉を聞きますが、そもそもその言葉の違いってなんだろう。

ということで、調べてみました。

原油とは

油田から採油されて、石油製品の元になるもの

石油とは

原油から不純物などを取り除き精製してできた化石燃料の一種

油田から掘り出した状態(原油)のままでは石油製品としては使えません。そのため、掘り出した原油から不純物を取り出したりする工程が必要不可欠です。

そもそも原油って私たち一般人からすると、地下にプールのようにジャブジャブ貯まっているようなイメージがありますよね。地面を掘っていったら温泉のように湧き出てくるようなイメージ。

ですが、実際のところは地中の岩の隙間に押し込められています。

もともと石油(原油)とは大昔の微生物などの死骸がバクテリアなどによって分解されてできています。

そうやって長い年月をかけてできた石油(原油)が地中の圧力によって地表近くの岩の隙間に貯まってできたものが「油田」と呼ばれるものです。

「原油」「石油」と並んでよく聞く「シェールオイル」って何?

そして、「原油」や「石油」という言葉と一緒に「シェールオイル」という言葉もよく聞きます。

このシェールオイルとは原油の一種で、頁岩層(=シェール層)という地層に含まれる原油のことをいいます。

ひとつ注意点としては、シェールオイルという特別な名前が付けられていますが、採掘方法が違うだけでその他の石油となんら変わりはありません。

シェールオイルも大昔の生物からできている石油(原油)です。

ただし違いとしては、その採掘される地層の深さ(地層)が前述の石油(原油)と違っており、シェールオイルは地下2000〜3000mの深さにある「シェール層」から採掘されます。

シェールオイルの存在自体は昔から知られていたそうなのですが、採掘技術が追いついていなかったために、従来の石油を採掘していたというわけです。

そんな中で、2000年以降になると水圧破砕砲と呼ばれれる比較的低コストでシェール層からの採掘が可能となりました。

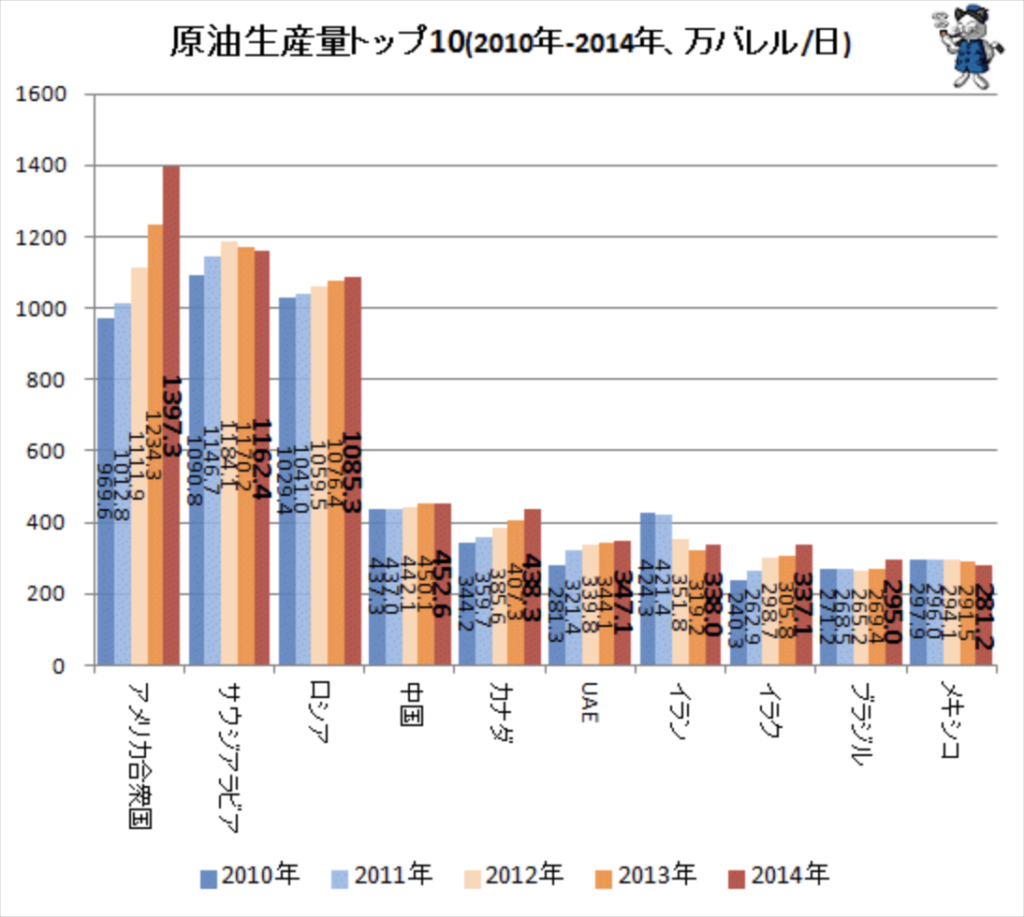

この技術革新によって一番の恩恵を受けたのがアメリカです。特にアメリカのテキサスでは大量のシェールオイルが採掘されて、下図のように2015年からはアメリカの原油採掘量が右肩上がりに増え続け、それまで世界最大の原油輸入国であったアメリカが今では世界1位の原油産油国にまで上り詰めました。これが「シェール革命」と呼ばれるものです。

ポイント

シェール革命によって、アメリカは世界最大の原油産油国となった

原油価格はどのようにして決められているのか

ではでは原油の価格はどのようにして決められているのでしょうか。

考え方としては、株の価格の決め方と一緒です。

株の場合であれば、証券取引所で株式のやりとり(売買)が行われており、その需要と供給のバランスによって価格が決められています。

みんなが欲しくなるような優良企業の株式なら価格が高騰して、逆に人気のない企業の株価は下落するといった具合です。

一方原油の場合は、大きく分けて世界の主要な原油市場として北米、ヨーロッパ、アジアの市場に分けられます。

なかでも北米のニューヨーク・マーカンタイル取引所で取引される「WTI」の価格は北米以外の原油価格にも影響をおよぼすほどの大きな影響力を持っています。

ところでWTIとは具体的になんなのでしょうか。

WTIとは

West Texas Intermediate(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)の略

テキサス州を中心に産出され、硫黄分が少ない高品質な原油のこと

そしてこのテキサスで採掘されるWTIという原油の価格が一種の指標となって、世界中の原油価格に影響を与えているわけですね。

そして北米以外では、ヨーロッパのICEフューチャーズ・ヨーロッパという市場で取引されている「北海ブレンド」という原油、アジアでは東京商品取引所(TOCOM)で取引されている「ドバイ原油」「オマーン原油」が基準となって価格が決まっています。

ちなみに北米のマーカンタイル取引所では1ヶ月先、3ヶ月先、半年先、1年先の原油をいくらで売買するかの取引がされています。これを先物市場といい、よくチャートになって現れてくるのが「WTI原油先物チャート」ですね。

ポイント

原油の価格は世界中の市場(主に北米、ヨーロッパ、アジア)で取引されている価格によって決まる

特に北米で取引されているWTI原油の価格は世界中の原油価格に影響を与えるほど重要な指標!

なぜ今になって原油の価格が急落しているのか

さてここからがやっと本題ですね。

なぜ2020年になって原油の価格が下落しているのか。

大きく分けると2つのフェイズに分けることができます。

フェイズ1

コロナ感染拡大による原油の需要衰退

フェイズ2

産油国間の交渉が決裂したことによる価格暴落

フェイズ1ではご存知の通り、2020年の初頭から中国・武漢市が発生源となったコロナウィルスの影響により人・物の移動が世界的に大きく制限されました。

各国が入国制限をかけて、日本でも外国からの入国制限をもうけたことで話題になりましたね。(対応が遅かったことも含めて)

そしてこの移動制限によって、めちゃくちゃに打撃を受けたのが航空業界や海運業界などです。

航空業界は国際的な人の移動が激減しましたし、海運業界も各国で経済活動がストップしたことにより、それまで船を使って輸送していた工場の製品の流れがなくなりました。

そうなると、当然ながら船や飛行機の稼働率が下がるわけですから、それらの動力源として必要だった原油の需要が大きく落ち込みますね。

ここでも需要と供給のバランスによって、原油の人気がなくなるわけですから、価格が一気に下落します。

そして上図を見ると2020年3月以降のフェイズ2では、さらに大きく原油の価格が下落していますが、一体なぜなのでしょうか。

元々原油の価格は、主要なメジャー石油会社(=セブン・シスターズ)によって価格がコントロールされていましたが、それに対抗して原油産出国で価格の決定権をもつためにできた組織が「OPEC(石油輸出国機構)」です。

OPECに参加している国たちが世界中の原油の産出量を決めて価格をコントロールしています。つまり、価格を上げたければ原油を減産して、価格を下げたい場合は増産するという感じです。

とりわけ減産については原油価格を一定以上に保つためにとても大事なことで、原油価格が一定価格を下回ってしまうと採算コストが取れなくなってしまうわけです。

このように世界の国々で協力して減産に取り組むことを「協調減産」と呼びます。

ちなみにOPECは中東やアフリカなどの産出国から成り立っており、世界1位の産油国のアメリカや3位のロシアなどは参加していません。

一方で、最近では「OPECプラス」という上記のOPECにロシアなどの主要産油国を加えた国々でも協調減産に取り組んでいますが、アメリカはこちらの集まりにも参加はしていません。

そして、フェイズ2の原油急落が起きるきっかけになったのが、2020年3月6日のOPECプラスの会合です。

この会合ではOPECが非OPEC加盟国側に「コロナによる世界的な原油価格の下落が起きているので、是非減産に協力してください」とお願いをしたところ、なんと世界3位の産油国であるロシアがこれに反対をしました。

協調減産に取り組んで一定水準以上の原油価格を維持したいのに、ロシアはそんな要請を無視してむしろ増産するなんていい出したのです。

そんなロシアに対抗してきたのがOPEC加盟国で世界第2位の産油国であるサウジアラビアです。なんとサウジアラビアも増産する方向に切り替えました。

この世界2位、3位の産油国の増産宣言を受けてWTI原油先物指標が一気に暴落しました。

前日終値ベースで41ドル/バレルだった原油価格が、わずか1日で一時30%安の27ドル/バレルまで一気に下がったのです。

ちなみにコロナ流行の前のWTI価格はおおよそ60ドル/バレルあたりで推移していたので、わずか数ヶ月で半額まで値下がりして、石油の超バーゲンセール状態になったわけです。

ところで、ロシアは何故協調減産に反対をしたのでしょうか。

実はロシアは原油の価格を下げて、アメリカのシェール企業潰しを狙って世界最大の産油国の座を狙っているのです。

つまり、原油価格を下げることで、採算コストがとれなくなったアメリカのシェール企業が倒産するのを待っているわけです。

もちろんロシア側も原油価格が下がると痛手をくらいますが、比較的アメリカやサウジアラビアよりも採算コストに余裕があると言われています。

一方で、少し風向きが変わったかなと思ったのが4月13日のOPECプラスの会合で、日量970万バレルの減産合意というニュースでしたが、先行き不透明な原油市場では価格が大きくあがることはありませんでした。

原油安が続くとどうなるのか?

ブログ執筆時の現在、WTI先物価格は25ドル/バレルで推移しています。

この価格での推移だとアメリカ、サウジアラビア、ロシアにとっても非常に苦しい状況です。

ではこのまま原油安が続くとどうなるのか。

想定しうる「良い未来」と「悪い未来」について考えてみます。

まず考えられる「良い未来」ですが、石油を原料としているメーカーにとっては原油安は非常に嬉しいことです。

減量コストが抑えられることで、売り上げ利益が上がるわけですからね。

また、我々一般市民にとっても原油が下がることでガソリンの値段が下がりますし、石油を燃料としている電気代も安くなると言われています。

一方で「悪いニュース」ですが、正直個人的にはこちらの方が現実味があるような気がします。

まずは、アメリカの石油企業が採算コストがとれなくなって倒産が続きます。実際既にアメリカの大手シェール企業ホワイティング社が今回の原油下落の影響で破産申請をしています。

石油企業が倒産するとどうなるのか。

石油企業は採掘設備を購入するために社債を発行しているのですが、倒産するとこの社債がただの紙ペラになってしまって、その社債を保有している世界中のファンド会社や投資家に影響が出ます。

他にも、石油企業と取引をしている企業も大打撃を受けますし、連鎖的にさらなる不況に陥ることが予想されるわけです。

とまあ、暗いニュースばかりの毎日ですが、最初に言った通り、私もアメリカの石油企業の株価を持っているわけで、この局面がどのようになるのか毎日ハラハラしながら市況を眺めています。

なんにせよ、一刻も早い世界経済の回復を祈りたいですね。